スマート農業の主役たち:国内外アグリテック企業と多様な作物の事例

人手不足と高齢化が進む日本の農業において、スマート農業は現場の負担軽減と生産性向上の切り札として期待されています。本稿では、国内外の主要なアグリテック企業の取り組みと、作物ごとの適用例・現場導入のポイントを整理し、農業経営者や自治体、AgTech事業者が現場で活用しやすい視点で解説します。

1. はじめに:農業の課題とスマート農業の法的後押し

日本の基幹的農業従事者は2000年の約240万人から、2024年には約111万4千人へと大幅に減少しています。年齢構成も高齢化が進み、65歳以上が71.7%、うち70歳以上が60.9%、平均年齢は69.2歳に達しています。この構造的な人手不足と高齢化に対応するため、2024年に「農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律(令和六年法律第六十三号)」が制定され、同年10月1日から施行されています。

同法では、産地や事業者が作成する「生産方式革新実施計画」や「開発供給実施計画」を認定する枠組みを設け、認定を受けた主体には金融・税制等の支援措置を講じることで、AI・ロボット・IoTといった技術の現場実装を加速させることを目的としています。こうした公的支援と民間の技術革新が掛け合わさることで、現場導入のハードルが下がることが期待されます。

2. 国内のアグリテック企業:多様な技術と取り組み

国内では、既存の農機メーカーからIT企業、スタートアップまで幅広いプレーヤーがスマート農業に参入しています。以下は代表的な取り組みです。

大手企業の技術展開

- ヤンマーホールディングス:自動運転農機や各種センシング技術を活用し、水稲や大規模穀物作の省力化に注力しています。スマートビレッジ構想など、地域丸ごとの効率化を目指す取り組みを進めています。

- クボタ:自動運転トラクターや農業用IoTセンサーで圃場管理をトータルに支援し、施設園芸向けの環境制御装置も提供しています。ハードとソフトの連携による運用支援が特徴です。

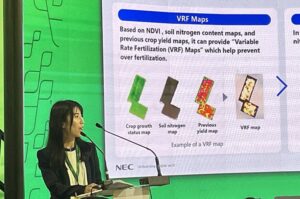

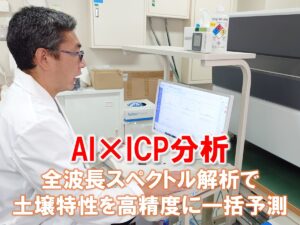

- NEC・NTTデータ・パナソニックHD等のIT系大手:営農支援クラウド、リモートセンシング、画像解析AIなどを提供し、中小規模の農家でも導入しやすいサービス設計を目指しています。

スタートアップ・ベンチャー企業の取り組み

- inaho:トマト収穫ロボットなどAIを活用した自動収穫技術を開発。現場負担軽減と収穫精度向上を狙い、国内外で実証を進めています。

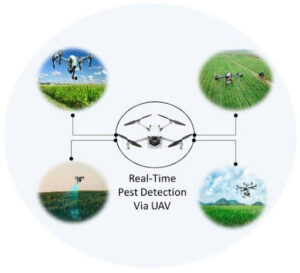

- オプティム:圃場の画像解析による病害虫検出や生育診断AI、営農支援クラウド「Agri Field Manager」で圃場管理の効率化を支援します。

- AGRI SMILE、セラク:施設園芸に特化した環境センサーや自動灌水装置、クラウド管理ソリューションを提供し、施設型栽培の省力化と品質安定化をサポートしています。

3. 海外のアグリテック企業:先端技術とグローバル展開

海外には日本での参考になる先進事例が多くあります。特に屋内栽培、温室制御、非化学的除草などの分野で先行技術が見られます。

- Plenty(米国):垂直農法のリーディングカンパニーで、AIと環境制御による屋内生産で葉物野菜を安定供給しています。都市近郊・高密度生産モデルとして注目されています。

- Priva(オランダ):温室向けの高度な環境制御・灌水・施肥の自動化システムを展開し、トマトやパプリカ、キュウリなどで広く利用されています。施設園芸の国際標準的な選択肢となっています。

- RootWave(イギリス):電気を用いた除草ロボットを開発し、化学農薬を使わない雑草管理を実現しています。持続可能性の観点から注目されています。

- FarmLogs(米国):衛星画像や気象・土壌データを統合した経営支援クラウドを提供し、作付け計画や収穫予測、資材管理に強みを持っています。

4. 多様な作物への適用と技術動向

スマート農業の技術選定は作物特性に合わせることが重要です。代表的な作物ごとの適用例を紹介します。

- トマト・パプリカ:温湿度やCO₂、灌水・施肥の環境制御システムと栽培支援AIを組み合わせることで、収量・品質の安定化や省力化が進んでいます。温室の自動化が効果的です。

- イチゴ:AIによる画像解析で収穫適期を判定し、ロボットによる収穫の実証が進んでいます。摘果や病害検出にも画像解析が活用されています。

- アスパラガス:国内では収穫ロボットの実証が進められており、施設栽培で環境制御を導入することで周年生産や収穫効率向上が期待されています。

- レタス・葉物野菜:自動播種、育苗管理、収穫ロボット、LED照明制御などを組み合わせた植物工場型生産が都市近郊で拡大しています。短周期生産に適した技術群です。

5. 現場導入のポイントと普及促進策

スマート農業を現場で定着させるには、技術選定だけでなく導入計画と運用体制の整備が不可欠です。以下は現場担当者や経営企画が押さえておくべきポイントです。

導入前のチェックリスト

- 目的の明確化(労働削減か、品質向上か、コスト削減か)をまず定めること。

- ROIの試算(導入コスト、維持費、想定効果、回収期間)を現実的に評価すること。

- 現場の作業フローとの整合性(人の動線、作業習慣、収穫基準)を確認すること。

- データの連携・フォーマット、クラウド利用やデータ所有権の取り決めを事前に確認すること。

- 保守・サポート体制(遠隔支援、定期点検、消耗部品供給)を確認すること。

普及を促すための制度・運用面の工夫

- 補助金や公的支援制度を活用した段階的導入:小さな実証→スケールアップの順でリスクを抑えること。

- 共同導入・シェアリングモデル:複数の生産者やJA、地域で機器を共同利用することで初期投資を抑えること。

- 人材育成とOJT:機器導入に合わせて技術者育成や操作研修を行い、現場の受け入れを高めること。

- エビデンスの蓄積と情報共有:実証データを地域や業界で共有し、成功事例を横展開すること。

6. 今後の展望とアクション

国内外のアグリテック企業は、作物や生産形態に応じた技術を多面的に提供しており、日本の農業課題に対する有力な解決手段を持っています。政府の制度的後押しもあり、今後は以下が重要になると考えられます。

- 現場のニーズに即した「使える」技術の選定と、導入後の運用支援体制の強化。

- 中小から大規模まで多様な経営規模に適合するビジネスモデル(リース、サブスクリプション、共同利用など)の普及。

- データ連携と標準化による、異なる機器・システム間の相互運用性の確保。

- 持続可能性を意識した技術導入(省資源・低薬剤など)を通じた市場価値の向上。

最後に、技術導入は単なる機械化・自動化ではなく、現場の作業設計や経営戦略の再構築を伴うプロジェクトです。小さな実証を積み重ね、自治体・JA・メーカー・スタートアップが連携して現場に合ったソリューションを作り上げることが、普及の鍵になります。AgTechを導入する各主体は、現場との対話を重ねつつ、段階的かつ戦略的に取り組むことをおすすめします。

(出典:農林水産省の農業労働力に関する統計、同省のスマート農業技術カタログ、各社公式情報および公開資料を基に作成)

詳しい記事の内容はこちらから(引用元)

スマート農業の主役たち:国内外アグリテック企業と多様な作物の事例

https://asparalab.inaho.co/%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%88%E8%BE%B2%E6%A5%AD%E3%81%AE%E4%B8%BB%E5%BD%B9%E3%81%9F%E3%81%A1%EF%BC%9A%E5%9B%BD%E5%86%85%E5%A4%96%E3%82%A2%E3%82%B0%E3%83%AA%E3%83%86%E3%83%83%E3%82%AF%E4%BC%81/