喜界島でサトウキビを襲うバッタ大量発生とドローン駆除 — スマート農業の観点から見る対策と課題

鹿児島県喜界町で、サトウキビや牧草の葉を食い荒らすバッタ類が大量発生し、約11.62ヘクタール(町内のサトウキビ畑の約1%)で食害が確認されました。被害の広がりを受け、JAあまみなどの協力でドローンを使った駆除作業が行われています(報道:日本農業新聞 / Yahoo!ニュース)。本稿では、被害状況の要点を整理するとともに、ドローン等のデジタル技術を含めた実務的な対応と、今後のリスク管理の観点から解説します。

発生の状況と影響

報道によると、被害が確認されたのはサトウキビ畑の11.62ヘクタールで、幼虫から6〜7センチの大型成虫までが葉を食害しています。奄美地域では徳之島で「タイワンツチイナゴ」による被害が6月上旬から発生しており、喜界島の個体群との関連が現在調査されています。

サトウキビは葉で光合成を行い糖分を蓄積する作物のため、葉の喪失は生育遅延や糖度(Brix)低下を招き、最終的な収量・品質に影響します。農家からは「被害がなかった畑も翌日には一気に食い荒らされた」と驚きの声が上がっており、被害の進行スピードの速さが特徴です。

ドローン駆除の役割と留意点

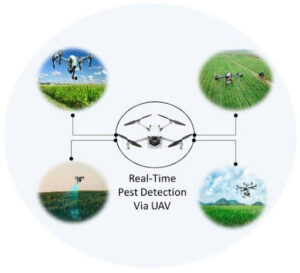

現地ではJAあまみなどが協力してドローンによる駆除を実施しました。ドローンを使った防除は、以下の利点があります。

- 人手不足の現場で短時間に広域を処理できること

- 標高や地形が複雑な圃場でもアクセスしやすいこと

- 局所的かつ精密な散布が可能で、資材使用量を抑えやすいこと

一方で、実務上は注意点も多くあります。散布薬剤の選定、ドローンの散布方式(液剤の噴霧量、ノズル選定、粒径管理)、風速や隣接作物への飛散リスク、操縦・運用の法規制(無人航空機に関する規制や都道府県の指示)といった点は確実に管理する必要があります。さらに、成虫になった大きなバッタでは薬剤の効果が低下しやすいため、幼虫期の早期発見・処置が効果的です。

監視・同定の重要性 — AIとフィールドデータの活用

農家・自治体にとって、早期発見と発生源の特定が被害拡大防止の鍵になります。具体的には以下の手法が有効です。

- 定点監視:粘着トラップ、網捕獲(スイープネット)、集落放送や住民通報の仕組みの整備

- 種の同定:形態観察に加えて、必要に応じてDNAバーコーディング等で正確な種判定を行うことで、移入種か在来か、対策薬剤や天敵の有効性が変わる

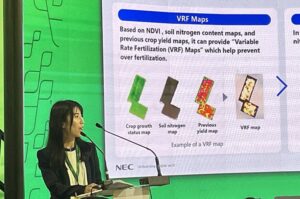

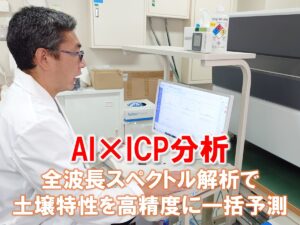

- リモートセンシング+AI:ドローン搭載カメラや衛星画像のNDVI/NRI解析で葉面の急激な変化(食害の痕跡)を早期に検出し、AIで異常を自動通知するシステムの導入

- 市民参加型データ収集:スマホでの発生報告と写真アップロードを組み合わせ、専門家が遠隔で一次同定する流れ

アグリテック開発者にとっては、圃場単位での食害検出アルゴリズム、低コストな自動トラップの開発、非専門家でも使える種判定用AIツールなどにニーズが高まっています。

短期〜中長期の防除方針(実務チェックリスト)

農場管理者や自治体が今すぐ取り組める優先行動は次のとおりです。

- 被害圃場のマッピングと優先順位付け(収量影響が大きい区画を優先)

- 幼虫期の早期探知:トラップ設置や巡回頻度の増加

- 薬剤散布の判断基準の明確化(被害閾値の策定)と、ドローン散布ならば飛散対策・気象条件チェックの運用ルール化

- 種同定のための専門家連携と、必要ならDNA解析の手配

- 周辺集落や関連事業者との情報共有(広域防除が必要な場合の連携)

- 農薬過用を避けるためのIPM(統合的病害虫管理)の導入:生物的防除や生息環境の管理を含めた多面的対策

政策・支援、研究の観点での提言

自治体や農業団体、研究機関に期待される対応は次の点です。

- 発生情報の迅速な公開と広域連携:島嶼部での移動性害虫は島間移動の可能性があるため、自治体間の情報連携を強化することが重要です

- ドローンや診断ツールの共同利用・リース制度:中小規模の農家でも短期的に高性能機材を活用できる仕組み

- 長期的には予測モデルや気象データを組み合わせた早期警戒システムへの投資

- 農薬に頼りすぎない持続可能な防除法の研究支援(天敵利用、行動干渉剤、生物農薬の導入評価など)

アグリテックのビジネス機会

今回のような被害は、次のような技術・サービス領域での事業機会を示しています。

- 自動監視カメラ+AIによる害虫検出のSaaS提供

- 低コストなドローン散布サービス(運用代行、保守、法令対応込み)

- 害虫種判定のリモート診断サービス(画像+遺伝子データ解析)

- 被害予測モデル(風、渡り行動、植生指数を統合した警報サービス)

まとめ:早期監視と連携、データ主導の対策が鍵

喜界島の事例は、局地的な害虫大量発生が短時間で圃場に甚大な影響を与えることを示しています。ドローン駆除は有効なツールですが、それだけでは不十分で、早期監視・正確な種同定・広域連携・IPMの組合せが必要です。アグリテックと自治体・JAが協力してデータ基盤と共有体制を整備すれば、被害の早期封じ込めと持続可能な防除が可能になります。農業経営者と技術提供者は、今回の教訓を踏まえて監視体制の強化と、ドローン等の安全・効率的な運用ルールの整備を急ぐことをおすすめします。

(出典:日本農業新聞 / Yahoo!ニュースの報道を基に作成)

詳しい記事の内容はこちらから(引用元)

バッタ大量発生、ドローン駆除 喜界島でサトウキビ被害(日本農業新聞) – Yahoo!ニュース

https://news.yahoo.co.jp/articles/7e46bdc5cff47ebecfed249651fdcc91de1a9b37