AIと可変施肥で肥料費半減──静岡の実証が示した「人+AI」の現場活用

公開日:2025年9月28日

概要:衛星画像AI「ザルビオ」と可変施肥田植機の実証

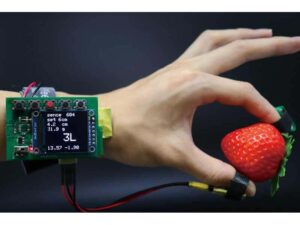

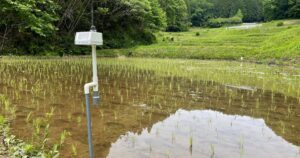

静岡県の志太榛原農林事務所が中心となり、AIシステム「ザルビオ」と可変施肥田植機を組み合わせた実証実験が始まりました。対象はある営農者の75アールの圃場で、衛星画像をAIで解析して生育状況を5段階に分類し、そのデータをUSBで田植機に取り込むことで圃場内の肥料投入量を圃場ごとに変える仕組みです。

結果として、実験で通常300キロ必要だった肥料を150キロにまで削減し、肥料コストを約50%削減することに成功しました。

どうやって効くのか:システムの仕組みと現場での使い方

今回使われた流れは単純です。

- 衛星画像をザルビオが解析し、圃場の生育を5段階で色分け(緑は良、赤は悪など)

- その解析結果をデータ化してUSBに出力

- 可変施肥機能を持つ田植機に取り込むと、圃場内の位置ごとに肥料投入量を自動調整

ポイントは「完全自動化」ではなく「人が最終設定を行う」点です。AIが示す生育状況や施肥の推奨を、現場の経験や勘で調整して運用する「人+AI」方式が採られています。

現場で得られたメリット

- 肥料使用量の大幅削減(実証では300kg→150kgの削減)によるコスト低減

- 圃場内の生育の均一化により、収量の安定化が期待できる

- 稲の生育ステージ予測機能により、薬剤散布や収穫計画が立てやすくなる

- 化学肥料依存と製造過程の環境負荷低減に寄与し、持続可能性向上につながる可能性

- スマホ操作や直感的な表示で、高齢の担い手にも馴染みやすいインターフェイス

注目ポイント:ボトムアップで広がる導入の流れ

今回の取り組みは行政のトップダウンではなく、一農家の声から始まり、養蜂業者との連携や農家間の意見交換を経て広がっていきました。現在では取り組みが約32ヘクタール規模にまで拡大しており、現場のニーズを反映したボトムアップ型の展開が進んでいます。

注意点・課題(現時点での限界)

- 実証は1圃場(75アール)規模での結果であり、圃場条件や地域差により再現性を検証する必要があること

- AIが示す推奨を最終判断するのは人であり、操作や設定が適切でないと期待した効果が出ない可能性があること

- 可変施肥田植機や解析システムの導入コストや運用・保守の負担

- 衛星画像の取得頻度や雲の影響、解像度による精度の制約

- 現場データとの突合や地力・土壌情報など多様なデータをどう組み合わせるかという技術的課題

導入を検討する現場への実践的アドバイス

- まずは小規模なパイロットで効果を確認する。1〜数圃場から始め、データ蓄積を優先します。

- メーカーや農林事務所と連携して、機械の適合性(田植機の可変施肥対応)とデータの受け渡し方法(USBやクラウド)を確認すること。

- ROI(投資回収)を試算する。肥料削減だけでなく、労働時間削減や収量安定の効果も考慮すること。

- 現場のオペレーターに対する研修を行い、AIの推奨と現場判断を組み合わせる運用ルールを作ること。

- 自治体の補助事業や共同購入、近隣農家との共同利用などで初期費用負担を下げる仕組みを検討すること。

今後の展望:何が起こり得るか

今回のような実証が複数地域で再現され、標準化・マニュアル化が進めば、大規模農家や集落営農で急速に普及する可能性があります。特に圃場が分散する大規模経営では、AIによる生育予測や作業順序の最適化で「刈り遅れ」を防げる点が大きな利点です。

また、衛星データだけでなくドローンや地上センサー、土壌分析データを組み合わせることで精度を高め、部分施肥(スポット施肥)や薬剤散布の最適化へと発展する余地があります。こうした技術統合が進めば、コスト、環境負荷、労働力不足の三つの課題に同時にアプローチできるでしょう。

ただし、AIを「万能の代替手段」とするのではなく、地域の実情や農家の経験を活かす運用設計が重要です。人の判断をいかに支えるかが普及の鍵になります。

まとめ

静岡での実証は、衛星解析AIと可変施肥機の組み合わせが実農場で効果を出し得ることを示しました。肥料費の半減というインパクトは大きく、環境負荷低減や作業計画の高度化にもつながります。一方で、導入には現場での検証、運用ルールの整備、費用対効果の慎重な評価が不可欠です。

営農法人や集落営農の経営者、現場管理者は、小さな実証から始めて得られたデータを基に導入判断を行うことをお勧めします。将来はドローンやIoTと連携したより高度な部分施肥や作業最適化が標準化され、米の生産コストや品質管理の新しい常識が生まれる可能性があります。

関心のある方は、まずは地域の農林事務所やメーカーに相談してみてください。現場に根ざした「人+AI」の取り組みが、次の一歩を切り開きます。

詳しい記事の内容はこちらから(引用元)

コメ価格高騰に歯止めか「アレがこんなとこにも役立つのか」 – いまトピライフ

https://news.goo.ne.jp/il/113229/%E3%82%B3%E3%83%A1%E4%BE%A1%E6%A0%BC%E9%AB%98%E9%A8%B0%E3%81%AB%E6%AD%AF%E6%AD%A2%E3%82%81%E3%81%8B%E3%80%8C%E3%82%A2%E3%83%AC%E3%81%8C%E3%81%93%E3%82%93%E3%81%AA%E3%81%A8%E3%81%93%E3%81%AB%E3%82%82%E5%BD%B9%E7%AB%8B%E3%81%A4%E3%81%AE%E3%81%8B%E3%80%8D?from=ocn_new