AIと可変施肥で肥料コストを半減──静岡の実証が示す「人を支える」スマート農業の形

米価高騰が続くなか、静岡県の実証実験がAIを使った可変施肥で肥料使用量を50%削減しました。レンゲなどの緑肥と衛星画像解析を組み合わせた現場発の取り組みは、コスト削減だけでなく収量・品質の安定化や環境負荷低減にも道を開く可能性があります。本稿では仕組み、効果、導入時の注意点、現場での実務的な導入手順まで分かりやすく解説します。

実証の背景:なぜ今、肥料削減が急務なのか

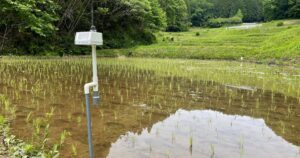

2022年のロシアのウクライナ侵攻や円安の影響で化学肥料価格が急騰し、多くの農家が経営圧迫を受けました。静岡県志太榛原農林事務所では、現場の「このままではやっていけない」という声に応える形で、緑肥(レンゲやヘアリーベッチ)導入の検討から取り組みが始まりました。レンゲは蜜源にもなるため養蜂業者との連携(耕蜂連携)も進み、結果的に持続可能性を高める方向での改善が試みられました。

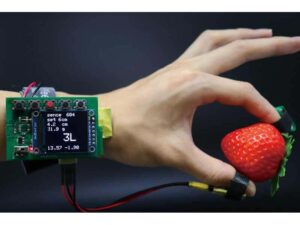

取り組みの中核:衛星画像AI「ザルビオ」と可変施肥田植機

今回の実証で中心となったのは、衛星画像をAIで解析するシステム「ザルビオ」と、圃場内で肥料投入量を変化させられる可変施肥田植機の組み合わせです。

- ザルビオは圃場の生育状況をAIで5段階に分類し、色分けで可視化します。

- その解析結果をUSB等で田植機に取り込み、圃場内のゾーンごとに肥料投入量を変える運用が可能です。

- AIは圃場ごとの生育差を示すツールとして機能し、最終的な施肥量や判断は現場の農家が設定・確認します。

この「人の判断を支える」使い方がポイントで、AIにすべてを任せるのではなく、経験ある作業者の知見と組み合わせることで実効性を高めています。

実証結果:肥料使用量50%削減、効果はコストだけではない

実証では、従来必要とされていた肥料量のうち約半分に相当する削減に成功しました(記事中の例では「通常300キロ→150キロ」)。農家側の反応はおおむね前向きで、以下のような効果が報告されています。

- 肥料費の大幅削減による経営負担の軽減

- 圃場内の生育の均一化(レンゲのばらつきを補正する効果)

- 稲の生育ステージ予測機能による農薬散布・収穫計画の最適化(刈り遅れの防止など)

- 化学肥料使用量削減による環境負荷低減の可能性

実証を見て可変施肥田植機を自費導入した農家も現れており、効果が確認できれば普及のスピードは速まる見込みです。

現場の声

「レンゲがよく育っているところは緑色、育ちが悪いところは赤色と色分けされ、そのデータを田植機に取り込むだけで圃場ごとの施肥調整ができます。ただし最終判断は人間が行うのが現段階の運用です。」

― 静岡県志太榛原農林事務所 生産振興課 主査 井鍋大祐氏

井鍋氏はまた、取り組みが「一農家の声」から始まり、養蜂業者との連携と農家同士の情報交換で面積が拡大した点を強調しています。現在は32ヘクタール規模まで広がっており、ボトムアップでの普及モデルとして注目されています。

導入時に気をつけるポイント(現場の実務観点)

営農法人や集落営農、個人農家の現場責任者が導入を検討する際、下記の点を確認してください。

- 初期投資と回収見込み:可変施肥田植機やAIサービスの導入コスト、維持費、想定される肥料削減効果からROIを試算します。

- データの粒度と精度:衛星画像の解像度や取得頻度で解析精度は変わります。圃場の分散具合やレンゲのばらつきに対して十分な解像度が得られるか確認が必要です。

- 人間の関与と運用ルール:AI出力をどのように現場の判断と組み合わせるか、誰が最終決定を行うかといった運用ルールを明確にします。

- 機械とデータの互換性:田植機やトラクターとのデータ連携方法(USBや専用通信)を事前に確認します。

- 緑肥管理の均一化:レンゲなどの緑肥は場所によって育ち方が異なります。播種時期や管理方法の標準化も併せて検討する必要があります。

- 人材育成:高齢の作業者にも扱える操作性(スマホ操作など)や、データを読み解くための基本的な研修を用意します。

現場での導入ロードマップ(実務的なステップ)

検討から本格導入までの実務的な進め方を提案します。

- パイロット圃場の選定:代表的な1〜数圃場でトライアルを行い、ベースライン(従来の肥料使用量・収量・コスト)を把握します。

- 外部パートナーとの連携:自治体の農林事務所、機械メーカー、AIサービス提供者、地域のJAやコンサルタントと協力体制を構築します。

- 技術設定と運用ルールの策定:AI出力の閾値、最終的な施肥配分の決定プロセス、データの保存・解析体制を決めます。

- テスト運用と評価:初年度は小面積でテストし、肥料削減率だけでなく収量・品質・作業効率を総合評価します。

- 改善と拡大:得られたデータを基にAIモデルや作業手順を改善し、面積を段階的に拡大します。

- 継続的なモニタリング:生育の季節変動や気象要因に応じた微調整を行い、長期での安定化を図ります。

期待される波及効果と課題

今回の実証が広がれば、以下のようなポジティブな効果が期待できます。

- 生産コスト低下による営農の安定化、最終的に消費者向け価格の安定化につながる可能性

- 化学肥料依存の低減による環境負荷軽減と地域循環型の資源利用促進

- AIを中心としたデジタル技術が労働負担の軽減や作業計画最適化に貢献

一方で課題も残ります。AI解析の精度向上、導入コストの負担分担、地域ごとの土壌や栽培慣行の違いに対応するモデル作り、そして何よりも「農家の信頼獲得」が重要です。AIを“万能の代替手段”と誤解せず、人と技術の役割分担を明確にすることが成功の鍵になります。

まとめ:現場主導のスマート農業が示す道

静岡の実証は、大きな投資を伴わずとも現場の声を起点に技術を組み合わせることで、実効性のある成果が出せることを示しました。AIは圃場の見える化と判断支援を行い、可変施肥という実機と連携することで肥料の最適化を実現します。営農法人や集落営農の経営者、現場管理者の方々は、まずは小さなパイロットから始めて効果を数値化し、段階的に拡大していく方針が現実的で効果的です。

米作りの現場は高齢化や大規模化が進んでいますが、今回のような「人を支える」AIの導入は、持続可能で安定した営農経営を支える一つの有望な道筋です。地域ごとの実情に合わせた実装と農家の主体的な関与が、普及のカギになるでしょう。

詳しい記事の内容はこちらから(引用元)

コメ価格高騰に歯止めかける可能性も…AIでコメ農家の肥料コストを半減 | ビジネスジャーナル

https://biz-journal.jp/economy/post_391428.html