ドローンで害獣駆除——広島市の実証が示す可能性と現場導入のポイント

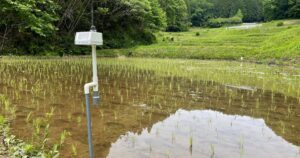

広島市が進める「ドローンを使ったシカ駆除」の実証試験が注目を集めています。市内ではシカの増加が深刻化しており、2006年と比べて捕獲数はほぼ5倍に達し、おととしは2千頭以上に上りました。特に安佐北区での捕獲が市全体の約7割を占め、農作物被害や里山の荒廃が拡大しています。

背景:増えるシカ被害と駆除体制の限界

シカ被害の拡大は、作物被害に直結するだけでなく、電柵や防護対策費用の増加、若手後継者不足による営農継続性の問題にも影響を与えています。一方で駆除の主力である猟友会は高齢化が進み、猟犬の育成や維持が負担となっているのが現状です。こうした中、ドローンを活用した新しい手法への期待が高まっています。

広島市の実証の概要と現時点の成果

報道によれば、広島市は9月に続く2回目のドローン駆除試験を実施しました。前回はドローンを活用した試みで3頭の捕獲が確認され、今回(2回目)は当日の捕獲には至りませんでしたが、関係者は「一定の成果が見られた」としています。

「犬の声は結構リアル。(シカが)いれば出てくるのかなと思う」——猟友会メンバー

「特に夏場がいいんじゃないですか。人間も暑い時期だし、犬も嫌がりますよ。双方の良いとこをとりながらやっていけばいいんじゃないですか」——広島県猟友会 國武訓扶衛 会長

報道からは、ドローンを使ってシカの挙動を誘導・確認したり、猟犬の代替となる音声(犬の鳴き声など)を用いた試みが行われたことがうかがえます。広島市は今後も成果を見ながら導入を検討したいとしています。

ドローン技術が害獣対策にもたらす利点

- 広域の探索効率化:サーマルカメラや高倍率カメラで早朝・夜間の個体検知が可能です。人手で回るより短時間でホットスポットを把握できます。

- 現場負担の軽減:高齢化した猟友会の負担を軽減し、犬の育成コストや体力的負担を補完します。

- データ蓄積と分析:検知位置や時間帯の記録で被害パターンを可視化し、効果的な対策(防護柵の優先設置、誘引餌場の管理など)につなげられます。

- 非致死的手法との併用:威嚇音や光で追い払い、トラップに誘導するなど、現地状況に応じた柔軟な運用が可能です。

技術面・運用面で押さえておきたいポイント

ドローンを害獣対策に導入する際は、技術的・運用的な課題を事前に整理することが重要です。

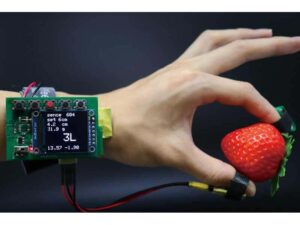

- 機材選定:サーマル(熱)カメラ、光学ズーム、スピーカー搭載、長時間飛行バッテリー、RTKやGNSSによる高精度位置情報などが有効です。

- AI/検知技術:YOLO系の物体検出モデルやカスタム学習モデルを使い、誤検知(人や犬をシカと誤認)を減らす運用設計が求められます。エッジでのリアルタイム検知とクラウドでの蓄積分析を組み合わせると効率的です。

- 運用フロー:ドローンでの探索→検知→地上の対応チーム(猟師・トラップ班)へ連携、という役割分担を明確にする必要があります。現場では通信環境の整備(携帯電波や無線)も課題になります。

- バッテリーと地形:山間部や広域での運用は充電や着陸拠点の確保が鍵になります。交換バッテリーや車載充電設備の準備が必要です。

法規制・安全・住民対応

ドローン運用は航空法や電波法、地方自治体の条例など各種規制に準拠する必要があります。また、夜間飛行や人家上空での飛行、音響を伴う運用については制限や住民同意が必要になる場合があります。運用前には関係機関への相談、近隣住民への説明会、許可申請を徹底してください。

コストと運用モデルの考え方

ハードウェアやセンサー、ソフトウェア、運用教育を含めた導入コストは機能次第で変動しますが、サーマルカメラ搭載機などは数十万円〜数百万円のレンジが想定されます。小規模営農者や集落では以下のモデルが現実的です。

- 自治体主導のサービス化:市町村が装備を保有し、被害地域へ出動するモデル。

- 営農法人や集落での共同保有:複数の農家で共同購入・共有運用するコストシェア型。

- 委託・リース:専門事業者へ委託することで導入負担と運用負担を低減する方法。

現場実用化に向けた提言(営農者・自治体向け)

- まずは小規模なトライアルを設定し、データを蓄積して効果を定量化することが重要です。広島市のような段階的な検証が参考になります。

- 猟友会や猟師と連携し、「ドローンは補助手段」であることを共有することで現場の抵抗感を減らします。犬の負担軽減や暑さ対策としての利点は共感を得やすいです。

- 被害マップを作成して優先対策地域を決め、フェンスや電柵、作物の配置変更と組み合わせる「多層対策」を検討してください。

- 法令遵守・安全対策・住民説明をセットで行い、トラブルを未然に防ぎます。必要な許認可は事前に確認してください。

- 補助金や国・県の支援制度、公募事業を活用して初期投資の負担を抑える道を探ります。

まとめ:技術は選択肢を広げるが、人とルールが鍵

広島市の取り組みは、伝統的な猟法と現代のドローン技術を融合させる「新しい猟」の試みといえます。まだ試行段階であり、単独での万能解ではありませんが、現場負担の軽減や探索効率の向上といった有望な成果が見え始めています。営農法人や自治体、猟友会が連携し、法令や住民対応を踏まえた実証を重ねることで、地域に即した実用的な運用モデルが確立できるでしょう。

広島市の今後の検証結果は、全国の農業現場にとって重要な知見を与えるはずです。被害対策に悩む現場は、短期的な防護策と並行して、ドローンを含むデジタル技術の導入を段階的に検討してみてください。

詳しい記事の内容はこちらから(引用元)

「今までの知識と現代の技術を融合した新しい猟」ドローンで害獣駆除 深刻化するシカによる農業被害の解決につながるか 広島市 | TBS NEWS DIG (2ページ)

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2187672?page=2