圃場で選果・パック詰めを実現する「ウェアラブル選果デバイス」──イチゴ収穫の省力化と品質維持を両立

イチゴ生産の現場では、収穫以外にも重要な作業として「選果・調整・パック詰め」があり、作業全体の約3割を占めています。人手不足が深刻化する中、圃場でその場に即して選果とパック詰めを行える技術が注目されています。2025年に発表された「ウェアラブル選果デバイス」は、まさにそのニーズに応える新しい提案です。本記事では開発の背景、仕組み、実証結果、現場導入時のポイントまでわかりやすく解説します。

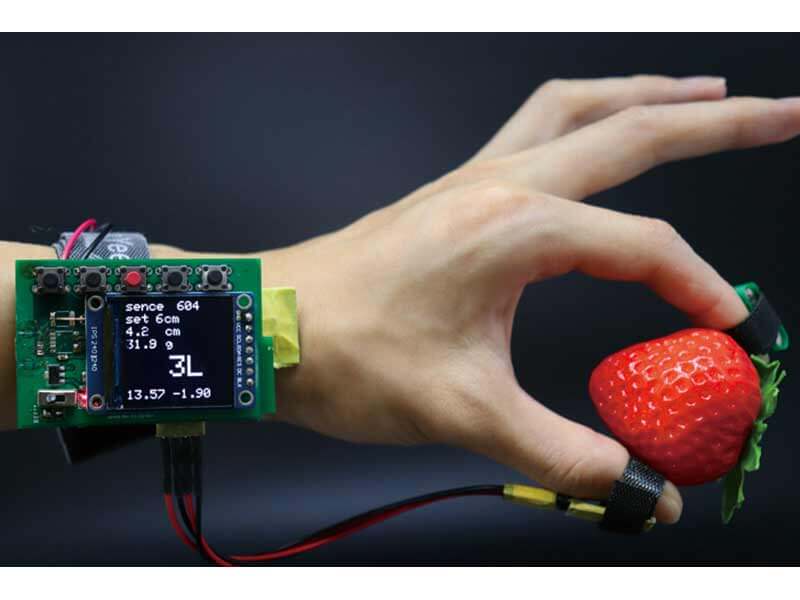

どんなデバイスか:構成と動作原理

ウェアラブル選果デバイスは、装着型の計測・判別ユニットです。主な構成要素は以下の通りです。

- 磁石と磁気センサー:指の間隔に合わせて発生する磁力の差を測定し、果実の大きさを推定します。

- 制御部:センサーの信号を処理してサイズ判定、重量推測、規格判別を行います。

- バッテリー:圃場での連続使用を可能にする駆動源。

仕組みを簡単に説明すると、収穫者がイチゴをつまんだときの「指の間隔」とそれに伴う磁力の変化をセンサーで検出し、あらかじめ学習・校正された値から果実のサイズを推定します。そのサイズから重量を推測し、規格(販売サイズやグレード)を判別して、圃場でそのまま適切なトレイへパック詰めできるように支援します。

実証結果:作業時間と品質への効果

開発は農研機構(NARO)と芝浦工業大学を中心としたコンソーシアム(いちごの輸出拡大SA2-101L)で進められています。岡山大学の遠藤みのり准教授らが実施した2023年の実証では、以下の成果が報告されています。

- 対象品種:果揃いが良く傷みにくい品種「恋みのり」を高設ベンチで栽培した環境で実施。

- 作業時間短縮:従来の流れ(収穫→バットに収穫→作業場で選果・パック)と比較して、圃場での選果・パック詰めにより作業時間が14.5%短縮されました。

- 損傷抑制:収穫からパック詰めまでの接触回数が減るため、オセ(へこみ)やスレなどの損傷発生を大幅に抑制できる可能性が示されました。

- 技能依存の低減:熟練者でなくてもある程度の選果・パック作業が可能になり、人手の確保や新人戦力化に有利です。

上記の実証は西日本農業研究センター内の単棟ハウスで作業者1名を想定して行われました。現場条件や多人数運用、他品種での再検証が今後の課題です。

現場で期待できる効果と注意点

ウェアラブル選果デバイスを導入することで期待できる主な効果は次のとおりです。

- 時間短縮と人件費削減:14.5%の作業時間短縮は、現場の作業負荷を下げるのに有効です。繁忙期のピーク対応にも寄与します。

- 品質維持:接触回数の減少で果実の損傷率が下がり、出荷歩留まりや製品価値の向上につながります。

- 技術継承・人員育成:熟練度に依存しない作業が可能になるため、新規就農者や短期雇用の戦力化が進みます。

一方、導入時の注意点もあります。

- 品種適合性:今回の実証は「恋みのり」など果揃いの良い品種を前提にしています。果形やサイズのばらつきが大きい品種では誤判別が発生しやすく、事前に検証が必要です。

- 精度と校正:磁力差からの推定はセンサー校正や温度・環境条件に影響を受ける可能性があります。現場での定期的な校正運用が求められます。

- 衛生・耐久性:圃場で直接使用するため防滴・防塵、洗浄方法や消毒フローを確立する必要があります。

- 複数作業者での運用:実証は単独作業者での計測です。複数人での同時運用や長時間使用時のバッテリー管理が課題です。

現場導入のチェックリスト(実務目線)

導入を検討する際に押さえておきたいポイントを実務目線でまとめます。

- 試験導入を短期で実施する:まずは一棟・一班で1~2週間のトライアルを行い、作業時間、損傷率、使い勝手を計測します。

- 品種別の判定精度を確認する:自社で栽培している品種や熟度での誤判定率を把握します。

- 衛生管理計画を作る:洗浄・消毒の手順、消耗品交換の頻度、装置外装の材質確認を行います。

- 運用フローを見直す:圃場動線、パック配置、データ記録(あれば)と作業割当てを再設計します。

- メンテナンス体制を整える:充電・消耗部品交換・センサー校正の責任者を決めます。

今後の展望:データ連携とロボットへの応用

遠藤先生は、使いやすさ向上や「収穫と同時に品質データを収集する機能」の追加が普及の鍵になると述べています。収穫時にサイズや推定重量、判定結果をデータベースに蓄積すれば、トレーサビリティや出荷計画、品質管理に資する情報が得られます。

また、選果ロボットの「指」に本デバイスを搭載するアイデアも議論されています。ロボットハンドに組み込めれば自動化の幅が広がり、人的作業をさらに減らせる可能性があります。

まとめ:現場での価値と次のステップ

ウェアラブル選果デバイスは、イチゴの圃場で即時に選果・パック詰めを行うことで作業時間の短縮と損傷低減という明確なメリットを示しています。現時点では品種や運用条件による制約があるため、導入を検討する際は現場でのトライアルと運用面の整備が不可欠です。

営農法人や集落営農、機械導入を検討する農家の皆様は、まずは小規模な実証導入で効果を検証したうえで、データ収集・管理の仕組みや消毒・メンテナンスフローを整備することをおすすめします。将来的には選果ロボットとの融合や収穫データの活用で、さらに効率的で高品質な流通が期待できます。

詳しい記事の内容はこちらから(引用元)

スマート農業に新提案!イチゴを圃場で選果・パック詰めする「ウェアラブル選果デバイス」とは? | AGRI JOURNAL

https://agrijournal.jp/renewableenergy/83217/