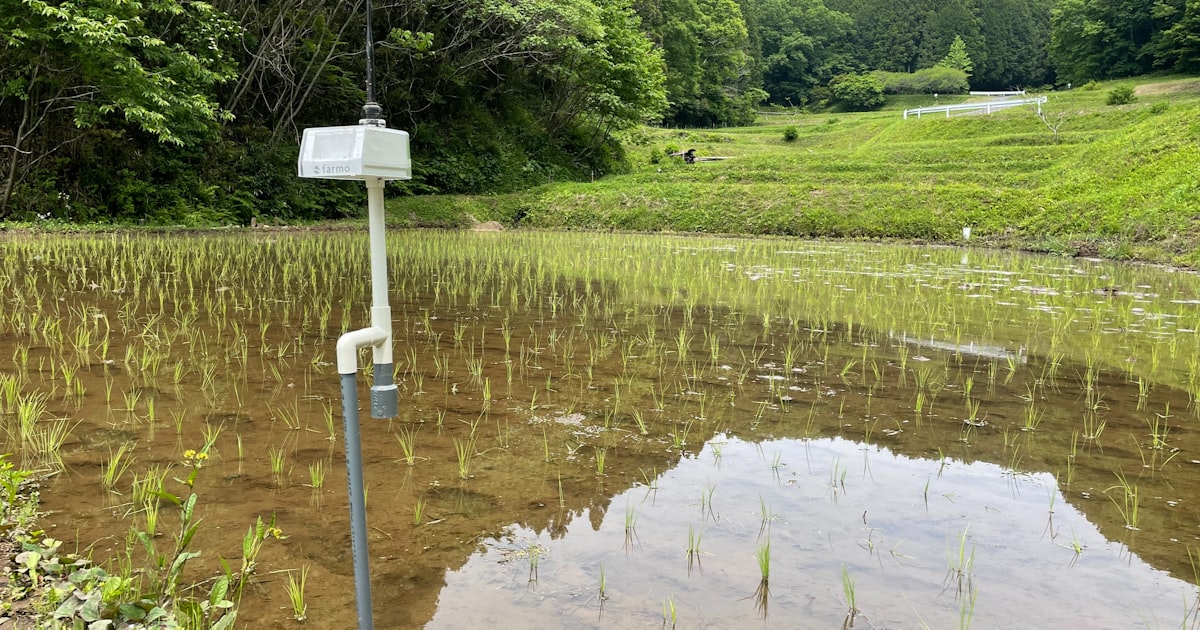

ファーモ、水位センサーをコメと交換 — 農業IoT普及の新たなモデルを解説

日本経済新聞の報道によると、農業IoTを手がける企業「ファーモ」が、農家に水位センサーを提供する代わりにコメを受け取り、それを消費者に提供する取り組みを行っていることが明らかになりました。センサーを「物々交換」的に配布するこの方式は、導入コストの壁を下げて現場データの取得を加速させる新たな普及モデルとして注目されています。

目次

なぜ水位センサーか — 水管理がコメづくりの要

水位センサーは、主に水田の水深や排水・給水の状況をリアルタイムで把握するために用いられます。稲作では適切な湛水管理が生育や病害虫抑制、収量に直結するため、連続的な水位データは灌漑制御や異常検知、作業最適化に役立ちます。IoTによる自動記録は従来の目視確認や経験則に頼る運用を補強し、労働負担軽減やリスク低減につながります。

「センサーとコメの交換」モデルの特徴とメリット

- 導入障壁の低下:初期投資を嫌う農家でも、製品(コメ)と交換なら導入に前向きになりやすいです。

- 早期のデータ蓄積:センサーが急速に配備されれば、企業は現場データを短期間で集めて製品改善や新サービス開発に活用できます。

- 消費者との接点:農家が提供する産品を消費者へ届けることで、トレーサビリティやストーリー訴求が可能になり、ブランド価値の向上が期待できます。

- リスクの共有:現金での販売ではないため、農家と企業が一定のリスクとリターンを分かち合う形になります。

課題と注意点 — 実運用で考えるべきこと

一方で、現場展開にはいくつかの課題もあります。

- 保守・交換・電源問題:センサーは設置後の保守や電源(バッテリーやソーラー)、耐環境性が重要で、運用コストが継続的に発生します。

- 通信インフラ:山間部や圃場の通信環境は一様でなく、データ送信の安定性をどう確保するかが鍵になります。

- データ所有権と利用同意:収集したデータをどのように扱い、誰が利用できるのか(農家の同意や匿名化など)を明確にする必要があります。

- 物流・品質管理:消費者に届くコメの選別や保管、配送まで含めたバリューチェーンを整備する必要があります。

- スケールの持続性:物々交換モデルが一過性で終わらず、長期的なサービスモデル(有償サブスクリプションやメンテナンス契約)へつなげられるかが重要です。

関係者別の示唆 — 次に取るべきアクション

農業経営者(導入検討者)

- 実際の現場での運用効果(手間削減、収量向上、病害抑制)を確認し、導入後の保守体制を事前にチェックしてください。

- データ利用の範囲や二次利用について、契約や合意書で明確にすることを優先してください。

アグリテック開発者・ベンダー

- ハードウェアの耐久性、設置の簡便さ、低消費電力を重視した設計で現場の負担を下げることが競争力になります。

- 導入後の保守・運用サービス(遠隔監視、定期点検、交換体制)をセットで提案するモデルを検討してください。

自治体・農政担当者

- 地域のフィールド実証支援や、通信インフラ整備、導入補助の仕組みを整備することで普及を後押しできます。

- データの公共利活用に関するルール整備(匿名化基準、共有の枠組み)を検討してください。

投資家・事業開発担当者

- ハード・ソフト・データの三位一体で収益化できるか、ライフサイクルでのARPU(利用者あたりの収益)を見極めることが重要です。

- 地域規模での横展開や他作目への応用、サブスクリプション化の可能性を評価してください。

まとめ — 可能性と拡張性

ファーモの「水位センサーとコメの交換」モデルは、初期投資の壁を低くし現場データを迅速に集める手段として有効です。消費者との直接的な接点を持てる点も新しい価値創造につながります。ただし、長期運用に耐えうる保守体制、データガバナンス、物流・品質管理まで含めたエコシステムの構築が不可欠です。

この事例は、ハードウェア普及のためのインセンティブ設計や、データを軸にした新たな事業モデルのヒントを与えてくれます。農業現場の課題を技術とビジネスモデルでどう解決していくか、関係者それぞれが自らの役割を再考する契機になりそうです。

詳しい記事の内容はこちらから(引用元)

農業IoTファーモ、水位センサーとコメを農家と交換し消費者へ提供 – 日本経済新聞

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCC121AK0S5A910C2000000/