農業DXでキュウリ農家に生まれた「余裕」と収量向上 — 糸満の事例から学ぶ導入の勘所

(出典:琉球新報デジタル/2025年9月14日)

沖縄・糸満市のキュウリ農家、山城豪さんが進めた農業DXの取り組みが注目を集めています。位置情報解析による日射予測と土壌センサーのデータをAIが統合して最適な水・肥料量を算出するシステム「ZeRo.agri」を導入した結果、日々の作業時間が大幅に減り、苗の均一化や秀品の増加、収入向上へとつながったと報告されています。本稿では、導入の背景・仕組み・現場効果と、同様の導入を検討する事業者や技術者に向けた実務的な示唆を整理します。

導入前の課題:時間と熟練に依存する管理

キュウリ栽培は毎日の水やり、肥料散布、ハウスの開閉、余分な葉や芽の手入れといった細かな作業が欠かせません。山城さんも「早朝からの長時間稼働で休みが取りにくい」という典型的な現場課題を抱えていました。高品質な野菜を継続して生産するには熟練の判断が必要で、作業の属人化・時間拘束が経営の制約になっていました。

採用した仕組み:ZeRo.agri のポイント

山城さんが導入したZeRo.agriは、次の要素を組み合わせたシステムです。

- 位置情報ベースの日射量予測(位置と天候の関係を踏まえた予測)

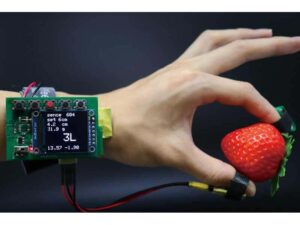

- 土壌センサーによる土壌水分、地温、EC(電気伝導度)などのリアルタイム計測

- これらのデータを入力にしたAIモデルによる最適灌水・施肥量の算出

- 少量多頻度の自動供給(灌水と肥料の自動化)

- 遠隔操作機能と、異常時のアラート通知

加えて、導入にあたって沖縄県の導入費補助が活用され、初期導入のハードルが下がったことも決め手の一つでした。

現場で起きた変化:時間、品質、レジリエンス

導入当初、山城さんは「AIが自分の代わりになれるのか」と半信半疑で、スマホでリアルタイムデータを頻繁に確認していました。しかし使い続ける中で明確な変化を実感しています。

- 作業時間の削減:水やり・肥料やりにかかる時間が大幅に減り、朝食をゆっくり取れるなど体力・精神面での余裕が生まれたといいます。

- 苗の均一化と品質向上:自動供給によって苗が均一に育ち、「秀品」の収穫量が増加しました。

- 気象ショックへの耐性向上:2023年の台風6号では、停電時を除き水・肥料の供給が継続され、収穫をある程度確保できたことが「本当に助けられた」と評価されています。

導入のハードルと対応策

現場での成功の裏には、いくつか留意すべき点があります。

- 初期の不安と習熟:導入直後は運用への不安があり、データチェックが習慣化します。ベンダーによる研修と段階的な運用移行が有効です。

- 電力・通信の依存性:自動供給は電力や通信に依存するため、停電や通信断に備えたバックアップ(UPS、発電機、ローカルロジック)を検討する必要があります。

- センサーの維持管理:センサー精度の劣化や汚れが結果に影響します。定期的な校正と点検体制が重要です。

- 投資対効果(ROI)の計測:補助金を利用して初期コストを抑えつつ、作業時間削減分や品質向上分を金額換算してROIを評価すると導入判断がしやすくなります。

導入検討者へ:実務的チェックリスト

導入を検討する経営者・現場管理者向けに、意思決定・導入時に確認すべきポイントを整理します。

- システムが計測するセンサー項目(土壌水分、地温、ECなど)が自分の作物管理に適合しているか。

- 予測モデル(天候・日射)と現地データの融合方法、アルゴリズムの透明性や調整性。

- 遠隔操作・アラートの仕組みと、現場で対応可能なワークフローの設計。

- 停電・通信断時のフェールセーフ(自動停止、ローカルプログラム、電源バックアップ等)。

- 保守・サポート体制、センサーの交換頻度とコスト、ソフトウェアのアップデート方針。

- 補助金・助成金の利用可否と手続き、初期投資回収のシミュレーション。

アグリテック開発者・投資家への示唆

この事例は、現場ニーズと技術の掛け合わせが如何に有効かを示しています。特に注目すべきは以下です。

- センサー融合とモデル精度の向上:位置ベースの日射予測と現地センサーの組合せは高い付加価値を生みます。より多様なデータ(局所気象、作物生育段階、過去の病害発生データなど)を取り込む余地があります。

- レジリエンス機能:停電や通信障害でも最小限の運用を維持するローカル制御やオフライン機能は、台風や災害が多い地域で特に評価されます。

- 運用サービスの重要性:単体の機器提供ではなく、導入支援、運用教育、アフターサポートを含むSaaS+サービスモデルが現場に受け入れられやすいです。

まとめ

糸満市の山城さんのケースは、AIとセンサーを使った農業DXが「単に技術的に可能」であるだけでなく、「現場の働き方を変え、品質と収益を改善する」現実的な手段であることを示しています。導入に当たっては、補助金活用やベンダー選定、フェールセーフ設計といった実務的な検討が成功の鍵になります。中~大規模の経営者や現場管理者は、同様のソリューションを自分の圃場条件にあわせて検証する価値が高いといえます。

山城さんの詳しい取り組みや成果については、沖縄県のIT/DX情報サイト「リゾテックおきなわ」や元記事(琉球新報デジタル)の報道をご参照ください。

詳しい記事の内容はこちらから(引用元)

農業DX キュウリ農家のAI活用 余裕生まれ、収量もアップ – 琉球新報デジタル

https://ryukyushimpo.jp/news/economics/entry-4614273.html